En el siglo XIX era muy difícil acceder a los registros familiares como bautizos, matrimonios y entierros. Estos se conservaban dentro de las Iglesias y se requería el permiso de un vicario para revisar la información sobre los censos.

En ese entonces, los misioneros que llegaban a Gran Bretaña, en su mayoría, eran conversos británicos o sus hijos. Ellos no solo tenían el deber de enseñar a los vivos, sino también encontrar datos de sus antepasados.

Uno de ellos fue James Leaing McMurrin, quien llegó a las costas británicas en 1884. Estaba emocionado ya que Escocia era el lugar donde vivieron sus antepasados.

Él se esforzaba por encontrarlos, pero lamentablemente no tuvo éxito.

Seis meses después, fue reasignado a Irlanda. Uno de sus familiares le pasó la dirección de un tal Hugh McMurrin, quien vivía en Irlanda. Él decidió visitarlo lo antes posible, sin embargo, no se encontraba dentro de esa zona.

Tiempo después, él y su compañero salieron a visitar una familia de miembros de la Iglesia, pero se perdieron.

La noche llegó y no lograron llegar a la dirección indicada. Al llegar a una casa en busca de información, los residentes de aquel hogar les ofrecieron a los élderes alimentos y un lugar donde pernoctar.

Al conocer el nombre del élder McMurrin, la pareja que los recibió le comentó que tenían un vecino llamado Hugh McMurrin.

Asombrado, el élder McMurrin lo visitó y describió que era él mismo Hugh McMurrin del que le había hablado su tía.

Gracias a este hombre, el élder recibió las direcciones de sus otros parientes, pudo visitarlos y recibir casi 150 nombres de sus antepasados.

De regreso en Salt Lake City, Janet McMurrin atendía a su padre moribundo.

Durante una conversación sobre el mundo de los espíritus, ella le pidió que cuando cruzara el velo le dijera al abuelo McMurrin que la familia no había podido encontrar a ningún antepasado ni hacer la obra en el templo.

Él aceptó enviar el mensaje y poco después falleció.

Tiempo después, Janet tuvo un sueño en el que se le aparecía su padre. Él le expresó que había compartido su mensaje y que «42 Islington» se encargaría de todo lo demás.

Sin saber qué significaba el nombre, espero la carta del élder McMurrin. Cuando llegó, él le informó que el presidente de la Misión Británica le había dado una nueva asignación, cuya oficina se encontraba en el número 42 de Islington, Liverpool.

Cuando hacemos nuestra parte, el Señor hace lo demás

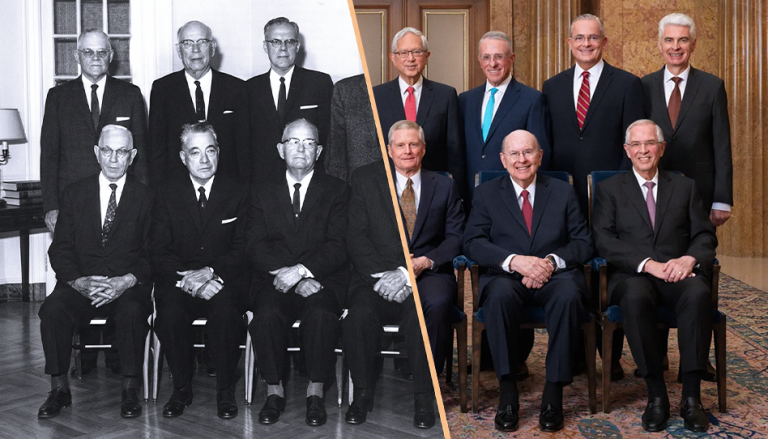

En mayo de 1899, cuando el élder McMurrin servía como parte de la presidencia de misión en Europa, asistió a la Conferencia Escocesa, donde conoció a un joven David O. McKay.

El presidente McKay, recuerda con amor las palabras de James McMurrin:

“James McMurrin era un hombre de oro puro; su fe en el Evangelio era implícita, no hubo un hombre más verídico o leal a lo que él consideraba justo. Por eso, cuando se dirigió a mí y me dio lo que pensé era más una advertencia que una promesa, sus palabras dejaron una impresión indeleble en mí.

Parafraseando algo que dijo el Salvador a Pedro, el hermano McMurrin me dijo: ‘Permítame decirle, hermano David, que Satanás lo quiere para zarandearlo como a trigo, pero Dios está al tanto de usted. Si guarda su fe, se sentará en los principales consejos de liderazgo de la Iglesia’.

Sé que este incidente significa poco para los demás, pero para mí significa tanto que es íntimamente precioso y tan importante como un acontecimiento valioso en mi vida que guardó de manera muy sagrada”.

Para leer el artículo completo de la revista Liahona, haz clic aquí